外付けストレージや周辺機器をパソコンに繋ぐためのUSB端子ですが、規格や端子形状が増えすぎて、とうとう分かりにくくなってきちゃいましたね。

形が違うのであれば物理的に入らないけど、同じ端子形状で規格が違うのは本当に分かりにくかったので、この記事ではメモも兼ねてUSB端子の形状や規格についてまとめました。

USB(ユニバーサル・シリアル・バス)とは?

USBとは、ユニバーサル・シリアル・バス(Universal Serial Bus)の頭文字を取った名称で、パソコンに周辺機器などの外部機器を接続するためのシリアルバス規格の1つです。

例えば、カメラの撮影データを読み込む時や、外付けハードディスクを接続するときなどにも使用されてきていますが、互換性を保ったまま時代の流れと共にデータの転送速度向上やコネクター形状の変更が重ねられてきました。

この規格は、ヒューレット・パッカードや日本電気、マイクロソフト、Apple、インテルなどが加入しているUSBインプリメンターズ・フォーラム(USB-IF)が策定しており、現在に至るまでUSB 1.0から4.0までの規格や様々な形状のコネクターが作られてきました。

転送速度や給電能力も変わるUSB端子形状と規格

USB Type-AやType-B、または派生型のMicroとMiniは、規格によって色と形状を変えていて、一目で分かりやすいように作られてきましたが、USB Type-Cの登場以降は、同じ規格の呼び方違いのようにマイナーバージョンが乱立して分かりにくくなっているのです。

現時点で発表済みであるUSBの規格を以下の表にまとめました。

| USB規格 | 転送速度 | コネクタ形状 | 給電容量 | 発表年 |

| USB 1.0 | 半二重 12 Mbps(1.5MB/s) | Type-A Type-B Mini-A Mini-B Micro-A Micro-B | 500mA | 1996年1月発表 |

| USB 1.1 | 半二重 12 Mbps(1.5Mb/s) | Type-A Type-B Mini-A Mini-B Micro-A Micro-B | 500mA | 1998年9月発表 |

| USB 2.0 | 半二重 480 Mbps(60MB/s) | Type-A Type-B Mini-A Mini-B Micro-A Micro-B | 500mA (USB PDは1.5A~3A) | 2000年4月発表 |

| USB 3.0 | 全二重 5Gbps(625MB/s) | Type-A Type-B Micro-B Type-C | 900mA (USB PDは1.5A~3A) | 2008年11月発表 |

| USB 3.1 Gen1 | 全二重 5Gbps(625MB/s) | Type-A Type-B Micro-B Type-C | 900mA (USB PDは1.5A~3A) | 2008年11月発表 |

| USB 3.2 Gen1 | 全二重 5Gbps(625MB/s) | Type-A Type-B Micro-B Type-C | 900mA (USB PDは1.5A~3A) | 2008年11月発表 |

| USB 3.1 Gen2 | 全二重 10 Gbps(1.25GB/s) | Type-A Type-B Type-C | 1000mA (USB PDは1.5A~3A) | 2013年8月発表 |

| USB 3.2 Gen2 | 全二重 10 Gbps(1.25GB/s) | Type-A Type-B Type-C | 1000mA (USB PDは1.5A~3A) | 2013年8月発表 |

| USB 3.2 Gen2×2 | 全二重 20 Gbps(2.5GB/s) | Type-C | 1000mA (USB PDは1.5A~3A) | 2017年9月発表 |

| USB 4 | 全二重 40Gbps(5GB/s) | Type-C | 1000mA (USB PDは1.5A~3A) | 2019年9月発表 |

パソコンやオーディオ機器、カメラやオーディオインターフェイスなどの機器を複数持っていると、端子形状の互換性が無いType-Bやミニとマイクロのケーブルが一方的に増えてしまう問題がありました。

ミニとマイクロは、使用する機器が小型だから仕方ないのは分かるけど、 Type-Bの存在価値は何?って思うかもしれませんが、A端子類はコンピュータ本体やハブ(ホスト側)に、B端子類は周辺機器やハブ(デバイス側)に使用する親子関係がある規格としてUSBは作られていたのです。

当たり前のように使っていたけど、接続方向の違いによって正常に動作しないデバイスが過去に存在した名残で規格化されていて、両端Type-Aの方が規格に無かった使い方だったのです。

端子形状増えすぎ問題は、小型で様々な機器にも使用出来るType-Cに統一されて解消されるかと思いきや、次に発生したのが、転送速度と端子形状同じで名称違い増えすぎ問題です。

実は同じ規格!? ユーザーを混乱させるUSB3.1と3.2

コネクターについてはUSB 2.0のType-Aは白、USB3.0のType-Aは青など、同じコネクター形状でも一目で分かるようになっていましたが、Type-Cにおいては同じコネクター形状でも転送速度が違かったり、そもそも規格名称が違うだけで同じ規格であるなど、ユーザーを混乱させるような事が起こっているのです。

USB 3.0

USB 3.1 Gen 1 ← 従来のUSB 3.0のこと

USB 3.1 Gen 2 ← USB 3.1で新しく拡張

USB 3.2 Gen 1 ← 従来のUSB 3.0, USB 3.1 Gen 1の新表記

USB 3.2 Gen 2 ← USB 3.2で新しく拡張したUSB 3.1 Gen2の新表記

USB 3.2 Gen 2×2 ← USB 3.2で新しく拡張、USB 3.2 Gen2の2レーン

接続するデバイスがType-C端子で転送速度がUSB3.0同等であれば特に気にする事は無いのですが、NVMeをベースにした1GB/sを超える外付けストレージを使用する時などは、USB端子形状が同じで最大の転送速度が出せないなんて事も起こってしまい、USB 3.0からUSB3.2 Gen 2までは、最大の転送速度をケーブルに記載してもらわないと非常に分かりにくくなっているのです。

製品の仕様上の性能が出ない時は、規格違いのケーブルを使っていたのが原因になっている事がほとんどですが、規格が違くても7割から8割の転送速度が出るという事もあって余計に分かりにくくなっている事もあるのです。

そして家電量販店に行ってもUSBケーブルに記載している規格もバラバラで、しっかりとパッケージを読まないとUSB 2.0のType-Cケーブルを手にしてしまう可能性にも注意が必要です。

転送速度はSSシンボルで区別するようになった

以前はUSB 2.0の端子の色は白、USB3.0は青と、一目見てもすぐに分かるような色で最大の転送速度とUSBの規格を区別していましたが、これらの色はUSB仕様の一部ではなく、推奨とされてきました。

USB3.1の登場以降は、デバイスのメーカーが独自でType-A端子をに色分けをするようになり、転送速度5GbpsのUSB端子は青、転送速度10GbpsのUSB端子は赤やオレンジ、黒などのメーカーによって独自の色分けがされるようにもなりました。

現在は多くのデバイスメーカーで、USB端子付近にSSと書かれたマークを付けていますが、これは一般ユーザー向けにも分かりやすくするために、USB-IFが表示の推奨をした「SSシンボル」というもので、給電の可否と転送速度を基準としたマークで規格の区別を出来るようにしたものです。

SSシンボルに記載されているSSとは「Super Speed」の事で、SSシンボルの後方に付けられている数字で、それぞれの最大転送速度を分かりやすくしています。

| USB規格 | 通信規格(転送速度) | SSシンボル |

| USB1 | Low-Speed (1.5Mbps) |  |

| USB1.1 | ||

| USB2.0 | High-Speed(480Mbps) | |

| USB3.0 | SuperSpeed(5Gbps) |

|

| USB3.1 Gen1 | ||

| USB3.2 Gen1 | ||

| USB3.1 Gen2 | SuperSpeedPlus(10Gbps) |  |

| USB3.2 Gen2 | ||

| USB 3.2 Gen2×2 | SuperSpeedPlus(20Gbps) |  |

外付けデバイスが必要とする転送速度の高速化で、USBの規格名称や端子形状よりも、通信規格や転送速度の方が重要になったのもありますが、乱立する規格名称よりも「SSシンボル」の方が分かりやすくなりました。

当ウェブサイトでも紹介しているLenovoのゲーミングノートパソコンLOQ 15IRH8のUSBシンボルは、SS無しシンボルがSS 5Gbps、頭に10が付いたSS無しシンボルがSS+ 10Gbpsと、独自のものが付けられていて端子の色も黒で統一されています。

USB-IFが推奨としている事で、本来とは違うマークを刻印されてしまっているのが現状にありますが、同じ転送速度の規格名称違いよりは、端子形状と速度表記で判別しやすくなっているかと思います。

USB 4以降のマイナーバージョンの扱い

マイナーバージョンが乱立していて分かりにくくなっているのは、USBの規格を策定しているUSBインプリメンターズ・フォーラムも認識しているらしく、USB4以降のマイナーバージョンはUSB 4.×のような名称の付け方を止めて、新名称にする事を公表していたそうです。

USB 4: Everything We Know, Including Apple Support

その代わりに、USB 4ではバージョン番号を記載したラベルではなく、転送速度を記載したラベルをパッケージに付けるようにするように推奨しているとの事。

転送速度を重要視するような使い方をしている身としては有難い話ですが、果たしてこれが全ての人に伝わるかどうかは分からないですし、刻印の難しさから独自のマークが付けられてしまうような気がします。

規格違いのケーブルで実測した転送速度の違い

USBケーブルにもSSシンボルが刻印されて、転送速度を計測しなくても一目で分かるようにはなっていますが、市販のケーブルによっては何も表示されていない場合もあります。

この中でSSシンボルが刻印されている製品を使い、PC側USB3.2 Gen2端子と外付けNVMeを手持ちのUSBケーブルで接続して、実際の転送速度を測定してみました。

USB 3.0 Type-A to Type-Cケーブルの転送速度

SSマークが刻印されているUSB 3.0のType-A to Type-Cケーブルで実際の転送速度を測定しました。

USB3.0 SuperSpeedの規格上では5Gbpsで頭打ちになるはずなのですが、実際の転送速度はUSB3.2 Gen2のSuperSpeedPlus同等の10Gbps対応のケーブルになっていました。

転送速度の高速化で、定期的にケーブルの整理をしなければいけない時期というのは必ず訪れるものですが、上位互換性があるというのは非常に有難いものです。

手持ちのUSB3.0 Type-A to Type-Cケーブルは全てSuperSpeed Plusの転送速度10Gbpsに対応をしていたので、シンボルは違くても実際にはSS10と同じ速度でデータを転送できるという結果になりました。

USB 3.2 Gen2 Type-A to Type-Cケーブルの転送速度

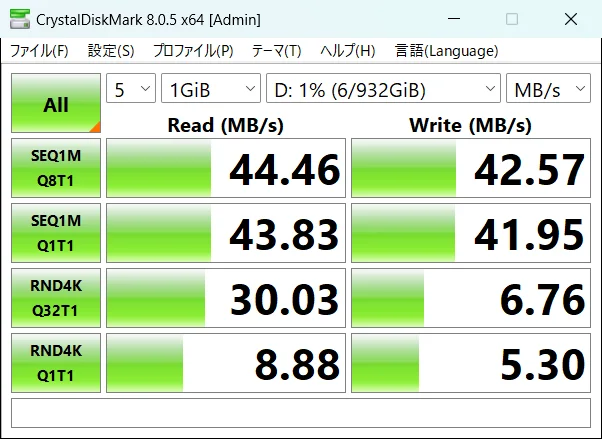

SS10シンボルが刻印されているUSB3.2 Gen2のType-A to Type-Cケーブルで実際の転送速度を測定。

多少は誤差がありますが、USB3.2 Gen2の規格通り付近の1065MB/Sの転送速度が出ていいました。

シーケンシャルリードのSEQ1MQ1T1の速度がUSB3.0ケーブルの時よりも100MB/s以上速くなっていますが、SSDが発熱した影響による誤差だと思われます。

USB 3.2 Gen2 SS10 両側Type-Cケーブルの転送速度

SuperSpeedPlusの転送速度10Gbpsを示すSS10の刻印がされたUSB3.2 Gen2 Type-Cケーブルの転送速度は、規格通りの速度が出ています。

PD(Power Delivery)に対応している事以外は、USB3.2 Gen2 Type-Aケーブルと大きな違いは見られません。

USB 3.0 両側Type-Cケーブルの転送速度は違う

USB3.0 Type-A to Type-Cケーブルと同じ結果になると思っていた、SSシンボルが刻印されたUSB 3.0 両側Type-Cケーブルのみ結果が違いました。

シーケンシャルリード1MQ8T1では、SS10とSS5のどちらの規格には無い768MB/sで頭打ちになり、何度測定をしても750MB/s前後の転送速度が最大となっていました。

本来であればUSB3.0 Type-A to Type-Cケーブルも、この速度で頭打ちになってもおかしくないようなものですが、SS5のUSB 3.0 Type-Cケーブルを使用した場合にSS10シンボルの10Gbpsに対応していなかったという事になります。

ケーブルや端子の品質でどの程度マージンを持たせているかが速度差として現れたのだと思いますが、転送速度5Gbpsのケーブルが転送速度10Gbpsに必ず対応をしているとは限らないようです。

USB 2.0のType-Cケーブル

お前はこの世から消えてくれw

PDで送れる電力も変わる

USBケーブルの規格はSSシンボルの刻印でしか判別できない場合が多いので、USB3.2 Gen2以上のポートが搭載されたPCを所有している場合は、間違い防止のために転送速度が遅いケーブルを処分してしまう事も考えた方が良いのでしょう。

また、ケーブルの品質によってはPD(Power Delivery)で送る事が出来る最大電力も変わってくると思うので、もし接続した機器やデバイスが正常に動作しなかった時は、ケーブルの規格や最大給電能力を確認しておいた方が良いと思います。

USBケーブルの間違い対策は規格統一で!

USB Type-Cの登場で、端子の種類が統一されるかと思いきや、USB Type-Aの高速化が止まらなかった事で、規格と端子が余計にややこしくなったような気もします。

当初は従来の規格と互換性を持たせないために、USB Type-Cを登場させたのかもしれませんが、Type-Cでも2.0ケーブルが当たり前のように家電量販店で販売されている事もあるのが現状です。

高速な転送速度や大電力を必要している機器を使わなければいけなかったのに、ケーブルの違いで本来の性能が出なかったというのが一番困るので、ごちゃごちゃして分かりにくくなったUSBの規格対策としては、USB2.0~3.2 Gen2との後方互換性があるUSB 4やUSB 3.2 Gen2×2に全て統一をして、それ以下の規格品を処分してしまった方がトラブルが少ないのかもしれません。

この記事へのコメントはありません。